にんじんは炒め物や煮物など幅広い料理に使いやすく、食べない日はないぐらい身近な食材です。

幅広く料理に使えて日持ちもするため、常備野菜の代表選手ですよね。

この記事では、にんじんを離乳食で与える際のポイントについて解説していきます。

・調理方法

・月齢別の分量と形態

・初期〜完了期までの進め方と手づかみ食べ

余ったにんじんは大人用の食事(炒め物や味噌汁など)に入れれば、無駄なく使えます。

特に初期の少量しか食べない時期の離乳食にもおすすめなので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

目次

にんじんを試す時期

お粥に慣れてきたら、野菜に挑戦してみましょう。

にんじんは離乳食初期(生後5~6ヶ月)から食べることができる野菜です。

優しい甘さで、赤ちゃんも食べやすい味だと思います。

卵や小麦などに比べればアレルギーの可能性が低い食材ではありますが、絶対にないわけではありません。

初めて食べる際は、スプーン1杯から始めましょう。

※アレルギーなどが疑われる症状が万が一出た場合に備えて、すぐに病院を受診できるタイミングを選ぶようにしてください。

にんじんの栄養

にんじんには赤ちゃんの成長に大切な下記の栄養素が含まれています。

・β-カロテン(抗酸化作用、目や皮膚の粘膜の調子を整える)

※体内でビタミンAに変換される

・カリウム(細胞内の浸透圧や血圧の調節、筋肉や神経への伝達に関わる)

・食物繊維(便通や腸内環境を整える)

β-カロテンは必要な量だけ体内でビタミンAに変換されるため、過剰症の心配はないと言われています。

油と一緒に摂ることで吸収されやすくなるので、離乳食後期以降は少量の油を使ったメニューもおすすめです。

離乳食初期のにんじんの作り方

大人が普段食べている状態と異なるので、特に離乳食初期はどのように調理したらいいか悩みますよね。

手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、工夫次第で時短できることも多いです。

にんじんをなめらかになるまですりつぶすためには、じっくり長い時間かけて水からゆでて柔らかくする必要がありますが・・・

加熱に時間がかかることを手間に感じますよね。

すりつぶしてから加熱すると、舌触りが気になる場合があるので加熱してからつぶす方がおすすめです。

以下ではゆでる以外の簡単な加熱方法や具体的な調理方法についても記載しますので、是非参考になさってくださいね。

1.離乳食初期のにんじんを電子レンジで作る方法

ゆでると時間がかかりますが、電子レンジを使うとパッと短時間で作ることができます。

以下に、材料や作り方について順に記載していきますね。

〈材料〉

・にんじん 1/2本

〈作り方〉

①にんじんの皮をピーラーでむき、半分に切る。

※小さく切る方が加熱に時間がかかるので、半分にざっくり切るぐらいで十分です。

②水で濡らした①をラップで包み、電子レンジ(600w)で約2分加熱する。

※必要に応じて加熱時間を調節してください。熱くなるので火傷に注意してくださいね。

③ブレンダーやすり鉢でなめらかなペースト状にする。

(つぶつぶ感が気になる場合は裏漉ししてください)

サラサラしすぎてもモタッとしすぎても赤ちゃんにとっては飲み込みづらいです。

スプーンからとろっと垂れるぐらいのペースト状を目指してくださいね。

2.離乳食初期のにんじんを炊飯器で作る方法

炊飯器を使う方法も、時間がかかる加熱を炊飯器に任せられるので時短になります。

にんじん以外にもいろいろな野菜を一緒に入れて炊飯すれば、一気に離乳食の準備が済みますよ。

一緒に入れるのはさつまいもやかぼちゃなど水分が少ない食材がおすすめです。

以下に、材料や作り方について順に記載していきますね。

〈材料〉

・にんじん 1/2 本

〈作り方〉

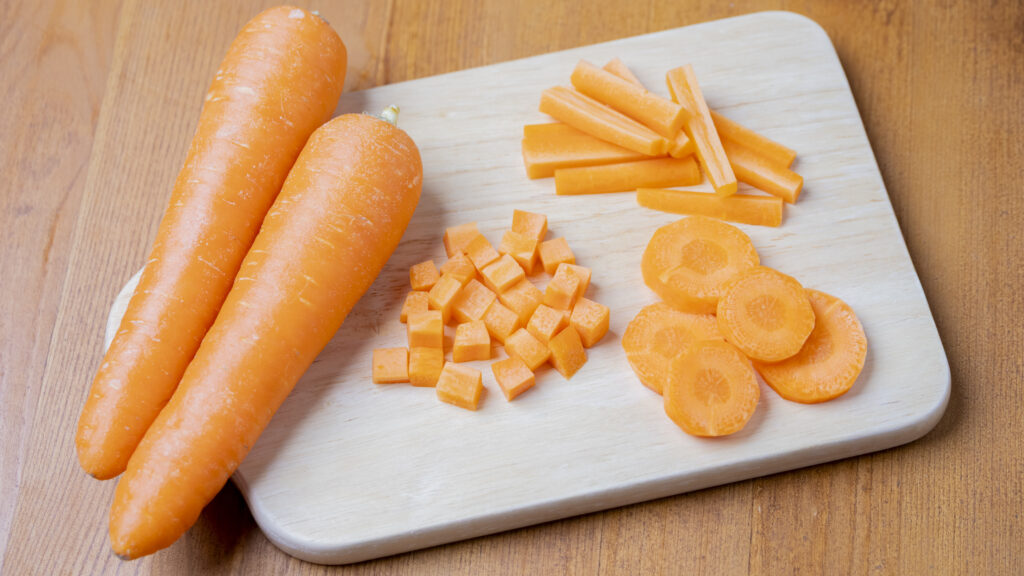

①にんじんの皮をピーラーでむき、1cm大の角切りにする。

②お茶パックに①を入れて、いつも通り炊飯準備した釜の中に入れて炊飯する。

③ブレンダーやすり鉢でなめらかなペースト状にする。

3.赤ちゃんにお手伝いをお願いしよう!

赤ちゃんにもお手伝いをしてもらうと、より楽しく離乳食作りができますよ。

にんじんと水を入れたボウルを赤ちゃんに渡して、”ゴシゴシ”洗ってもらいましょう。

硬くて“ザラザラ”している感触を楽しんでもらえます。

食材をただ見るだけ、少し触れるだけでも、赤ちゃんにとっては刺激になります。

私の娘は握りやすい形のせいか、にんじんを嬉しそうに握りしめて興味深く観察していました。

離乳食中期・後期・完了期のにんじん

赤ちゃんは毎日の離乳食で少しずつ「固形物を食べる練習」をしていきます。

成長段階に合わせて、離乳食の内容を変化させていくことが大切です。

どのように分量や形状を変化させていくべきか、以下に記載していきますね。

1.月齢別の目安とステップアップの仕方

どのぐらい噛めるようになっているかを観察しながら、少しずつカットを大きくしていってください。

※月齢はあくまでも目安なので、赤ちゃんのペースに合わせて調整してくださいね。

初期(生後5~6ヶ月)

- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて15~20g

- にんじん単体の量:少量(輪切り約1cm)

- 形状:ペースト状

- 調理方法:なめらかになるまでつぶす

中期(生後7~8ヶ月)

- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて20~30g

- にんじん単体の量:約10g(輪切り約2cm)

- 形状:舌でつぶせる豆腐くらいの硬さで、みじん切りか2〜4mmの角切り

- 調理方法:粗くつぶす

後期(生後9~11ヶ月)

- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて30~40g

- にんじん単体の量:10~15g(輪切り約2〜3cm)

- 形状:歯茎でつぶせる硬さで、5~7mmの角切り

- 手づかみ食べの場合:5mmの薄さで4~5cmの長さのスティック状

完了期(生後12~18ヶ月)

- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて40~50g

- にんじん単体の量:15~20g(輪切り約3〜4cm)

- 形状:歯茎で噛める硬さで、7mm〜1cmの角切り

- 手づかみ食べの場合:5mm〜1cmの薄さで4~5cmの長さのスティック状

「手づかみ食べ」は赤ちゃんの発達につながると言われています。

赤ちゃんが自分で食べ物を掴んだり、食べ物への興味が出てきたら挑戦してみましょう。

ただし、噛むことが不十分で丸呑みしてしまうと窒息の危険性もあります。

赤ちゃんの様子に合わせて加熱してやわらかくしたり、薄さや大きさを調節したりしましょう。

窒息予防や窒息した時の対応についての以下の記事もぜひ参考になさってください。

2.初めての手づかみ食べ

最初の手づかみ食べの挑戦として、にんじんや大根などを試す方も多いかもしれませんね。

私の娘も1番最初ににんじんスティックに挑戦したのですが、噛みとるのが難しかったようで全然食べてくれず・・・。

よく加熱してさらに柔らかくすると手に持った時に”ふにゃっ”となってしまい、うまくいきませんでした。

試しに食パンを渡したところ、上手に齧って食べて驚きました。

そしてその後は、にんじんスティックも手づかみ食べができるようになりました。

赤ちゃんの気分や好みにも左右されるので、うまくいかなかった場合にもあまり気にせず、

別の食材を試したり、期間をおいて再挑戦したり、ゆっくりと進めていくのがおすすめです。

手づかみ食べについての以下の記事もぜひ参考にしてみてくださいね。

3.うんちにそのままにんじんが出てくる!?

赤ちゃんはまだ消化機能が未熟なため、うんちににんじんが混ざることがあります。

ひどい下痢などではなく、いつも通りのうんちに混ざっている場合は基本的には問題ないそうです。

私も初めて見た時は驚きと同時に心配になりました・・・・

(にんじん以外にもほうれん草やトマトもそのまま出てきます)

食べた時の大きさそのままで出てきている場合は、噛まずに丸飲みになっているかもしれません。

噛む練習のためにも成長に合わせた適切な大きさのものを食べることが大切です。

必要に応じてカットの大きさを少し小さくしたり、「もぐもぐしようね」などの声かけをしましょう。

もしよければ以下の記事も参考にしてみてくださいね。

↓↓↓

公益財団法人 母子衛生研究会:「赤ちゃんのうんちの気になることQ & A集

作り置きで時短すべし!

毎日の離乳食作りは本当に大変…

月齢が進んで食べる回数や量が増えると、それに比例して大変さも増していきます。

育児に追われながらの慣れない離乳食作りは本当に疲れますよね。

ベビーフードを活用するのも一つの手ですが、小分けに冷凍できる容器を使うことで、手作りでも時短ができます。

具体的な保存方法や解凍方法については、以下の記事の後半に記載していますので参考にしてみてください。

※にんじんは水分が少ないので、加熱しすぎると焦げるので注意しましょう。

私は作った離乳食の粗熱をとるためにテーブルに置いておいたら、冷凍庫に入れるのをすっかり忘れて一晩放置してしまったことがあります。

せっかく作りましたが、傷んでいる可能性も考えて泣く泣く廃棄しました。

タイマーやアラームをかけておくと、冷凍し忘れを予防できますよ。

(この記事を読んでいる皆様は私のような失敗をしないようにお気をつけて・・・!)

まとめ

にんじんは、手軽に作れてお粥の次に挑戦する野菜としてもぴったりの食材です。

スティック状にして手づかみ食べの練習にも活躍します。

思ったように食べてくれないこともありますが、大人と同じように赤ちゃんにも好き嫌いや個人差があります。

赤ちゃんのペースに合わせてのんびりやっていきましょう。

私は最近、離乳食が3回食になったこともあり1日中キッチンにいるような気がしています。笑

大人の食事の合間に、離乳食も作って食べさせて片付けての繰り返しで疲労が・・・

でも口の周りを汚しながら嬉しそうに食べる様子が愛おしいので、頑張ろうと思えます。

(本当に疲れて無理な時やお出かけの時はベビーフードを活用しています)

うまく息抜きしながら、赤ちゃんや離乳食と向き合っていきましょう!