離乳食にも慣れてきた9ヵ月~11ヵ月ごろ、

離乳食後期・完了期にさしかかる頃離乳食の手づかみ食べが始まってきます。

茹でたにんじんや食パン、バナナなど

歯茎で潰せる硬さの固形の離乳食がたべられるようになると、手づかみ食べが始める目安となります。

この頃の時期は自ら食べ物に興味を持って

触ろうとする仕草も見られるでしょう。

ただし、成長や発達のペースは異なるため

必ずしも離乳食後期のタイミングで始めるわけではありません。

手づかみ食べは「自分で食べたい!」

という意思が表れてきた証拠で”食べる意欲”を育み

食に対して向き合える大切な時期です。

手づかみ食べを通じて五感を育てることと同時に

「食事への関心を高める」

「食事を楽しい時間と感じる」

という事も手づかみ食べ習得のねらいです。

ここでは、手づかみ食べの適正時期やメリット、

ママも安心な汚れ対策・お役立ちアイテムなどを

ご紹介していきますので参考にしてみてくださいね。

目次

①手づかみ食べが子供に与える影響

手づかみ食べとは、

赤ちゃんが手を使って自分で食べ物をつかんで口に運んで食べる食べ方のことを指します。

離乳食の初期は親がスプーンなどで、

赤ちゃんの口もとに食事を運んで食べさせることから始まっていきます。

この手づかみ食べを経て徐々に自分で、

スプーンやフォークを使って食事ができるようになっていきます。

手づかみ食べは、

●食べ物を目で確かめて認識する

●手指でつかんで感覚を確かめる

●口まで運び口に入れる

という目と手と口の協調運動であり

摂食機能の発達・五感を刺激して脳を発達させたりなど重要な役割を担っています。

生まれながらに持っている5つの感覚である

「視覚」「味覚」「嗅覚」「聴覚」「触覚」は

外部からの繰り返しの刺激により発達していき身体と脳の成長を促します。

特に食べることは一度に五感を

刺激することができるため体だけでなく脳の発達にも大きな影響を与えます。

毎日の生活の中の食事で五感を上手に刺激して、

健康な体と脳を育てていきましょう。

②適切な開始時期の見分け方は?

いつから手づかみ食べをスタートさせたらいいのか

悩むパパママも多いと思います。

発達には個人差があるためみんなこの時期からスタート!と

決まっているわけではありません。

ここではどんなタイミングで手づかみ食べの練習を始めたらいいのか説明してきます。

(1)安定してお座りができる

手づかみ食べをするには、しっかり座っている必要があります。

お座りが安定することにより身体のバランスが取れ

赤ちゃんは自ら食材に手を伸ばして食べようとします。

食事の時間に安定して座れるようになったら、

ママやパパがすぐに食べさせるのではなく自分で手をのばすか様子を見てみましょう。

(2)乳歯が生え始めている

乳歯の生えているかどうかも、

手づかみ食べを始める目安の1つです。

赤ちゃんは下の前歯から乳歯が生え始めると歯ぐきにむずがゆさを感じます。

それを解消するようにおもちゃを噛んで遊ぶ様子が見られたら手づかみ食べを始めてもよいサインといえます。

(3)離乳食が中期まで進んでいる

離乳食中期になり、

舌でつぶせるくらいの硬さの食べ物をモグモグ食べられることも手づかみ食べ開始のサインの1つです。

1日に2回離乳食を食べて食事のリズムが安定し、

食べられる食材が増えると手づかみで食べようとする子もいるでしょう。

自分で食べる楽しさ・達成感をぜひ味あわせてあげてください。

(4)食べ物を噛もうとする姿が見られる

食べ物をすぐに飲み込まず、

左右の歯ぐきで噛めることも大事な条件です。

赤ちゃんが食べ物を口に入れた後に、

しっかりと噛んでいるかどうかをよく見て判断しましょう。

食べ物を口に入れても噛めなければ誤飲の危険もあり手づかみ食べにはまだ早い段階です。

パパママがしっかり見守って進めていきましょう。

(5)食べ物に興味を持っている

赤ちゃん自身が食べ物に興味があることも大切なポイントです。

食べ物に興味があれば自ら手を伸ばして食べ物を観察して食べようとします。

興味がないのに無理やり、

手づかみ食べをさせようとすると食べることが嫌いになってしまう可能性もあるので注意が必要です。

筆者にも1歳5か月の息子がいますが、

手づかみ食べを始めたのは少し遅めの11カ月頃でした。

食べ物に興味を持っているにも関わらず、

汚れるのが嫌だ・掃除するのが面倒といった

親の理由で早い段階で手づかみ食べをさせてあげれなかったのは反省しています…。

筆者が子供に手づかみ食べを、

スタートさせたきっかけは食べ物をじっと見つめたり自分で触ろうと

したりパパママのご飯にも興味を示すことが多く練習に踏み切りました。

隣で食べているパパやママがスプーンやフォーク、お箸といったカトラリーを使って

食べている光景も不思議そうに眺めており子供にとってはすべてが学びなんだなと感じた瞬間でした!

今ではつかみ食べもしつつ

スプーン・フォークを使って一生懸命ご飯をたくさん食べてくれています。

食べこぼしの掃除も大変ですが毎日違った成長が見れて幸せな気持ちになっています♪

③手づかみ食べをするメリット

手づかみ食べを十分に行って、

食べる練習を進めることでその後のスプーンやフォークお箸などのカトラリーを使った食事への移行をスムーズに行うことができると言われています。子供が楽しく

手づかみ食べの練習を進めていけるように、

掴みやすい食べ物を用意してみたり、

お皿を好きなキャラクターのものにしてみたり

好きな色のスプーンを用意してみたりなど色々な工夫をしてみるのもおすすめです。

筆者の子供はお皿を車の柄のワンプレートに変えて食べさせたら、目を輝かせて楽しそうに食べてくれるようになりました!

ここでは手づかみ食べが子供へ与える影響をお伝えしていきます。

(1)五感の発達

手で直接食べ物に触れることで、

食べ物の硬さや柔らかさ温かさや冷たさなどの感覚を直接感じ覚えることができます。

また触感やにおいなどを

感じながら食事をすることでさらに脳を刺激し五感を促します。

(2)手先の発達

目と手と口すべて協応させて動かすことは、

手先の発達に繋がる大切な行動です。

玩具とは違い、食べ物は強く握ると潰れたりへこんだりするので力加減を学ぶのにも最適です。

(3)食べる意欲を育てる

手づかみ食べで自分のペースで食事をとれることで食べる事の楽しさに気づきます。

”自分で食べられた!”という達成感を

感じることができて、さらにはパパママからの

「偉いね!自分で食べられたね!」などの声掛けをすることにより自己肯定感UPにも繋がります。

④これさえ準備すれば汚れも怖くない!おすすめアイテム!

手づかみ食べを始めると後片付けが大変になると不安におもってるパパママも多いはず。

今では便利なお助けグッズがたくさんあるのでご紹介していきます!

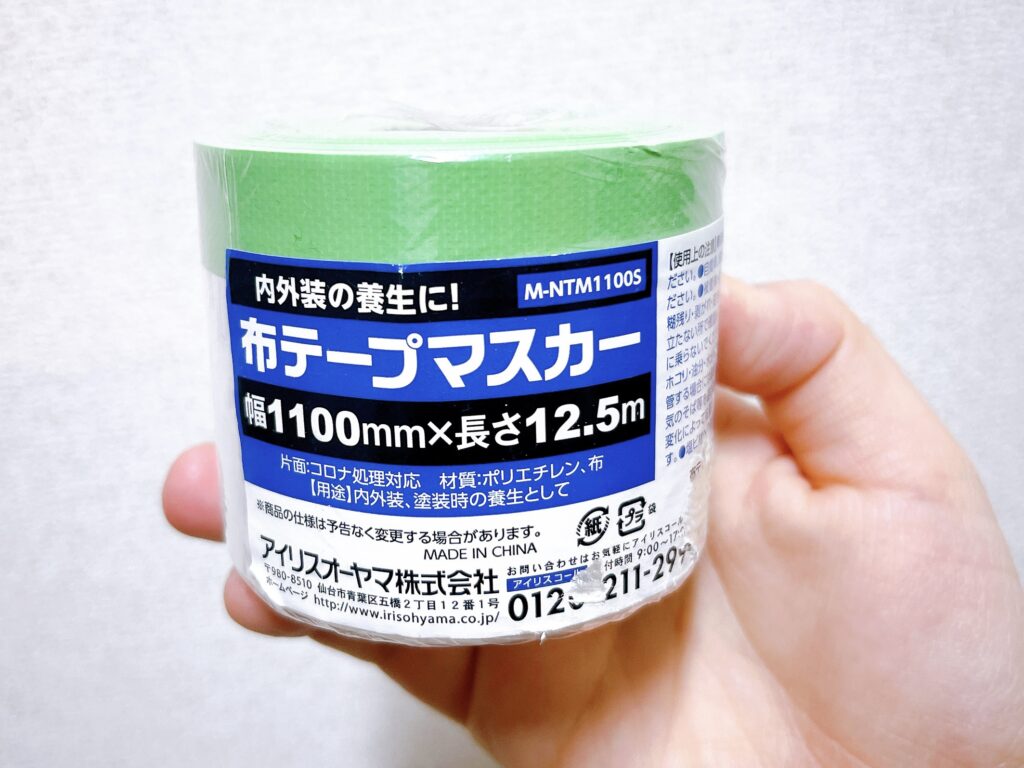

(1)床に敷くだけ!マスカーテープ

特に掃除が大変なのが、

床に落ちた食べこぼしですよね。

赤ちゃんを座らせる椅子の下に

マスカーシート敷いておくだけで床に落ちた食べこぼしもキャッチ!

そのままゴミ箱に捨てることができるので、

後片付けがスムーズに終わります。

マスカーテープは100円ショップでも手に入るので持っていて損はない便利グッズです。

(2)袖付きお食事エプロン

ポケット付きのお食事エプロンは食べこぼしをキャッチしてくれて

手づかみ食べの時期はもちろんそれ以前も以降も助かります。

しかし手づかみ食べの練習をしていて

ママ目線からして思うことは

「あぁ…服の袖が汚れてしまっている!!!」という事です。

その時出会ったのがSAMOEのお食事エプロン!

こちらのお食事エプロンは袖の有り無しも選べて、

なおかつエプロンの裾についている吸盤でテーブルをガードしてくれるので汚れ知らず!

デザインも可愛くてお食事タイムが楽しくなること間違いなし♪

SAMOEのお食事エプロンは以下リンクから購入できるので、ぜひサイトを覗いてみてくださいね。

↓↓↓

⑤まとめ

赤ちゃんの脳の発達に

とても重要な役割を果たしている「手づかみ食べ」

ママにとっても赤ちゃんにとっても初めての経験でドキドキですよね♪

筆者は、手づかみ食べをさせないと!!

という焦りからか頑張りすぎてしまって

楽しく食事をすることが出来ない時期がありました。

そのような焦り・苛立ちは子供に伝わるようで、

今まで喜んで食べていたものを食べてくれなくなったり…とても悩みました。

その時、焦るのは辞めて楽しい食事を心かけよう!と気持ちを切り替え子供が手づかみ食べをしそうな時はどんなに汚されても見守りました。

食べるペースが落ちてきたり、

食べ物で遊びだしたら食べさせたり…

気持ちに余裕が出来てきたら

子供もしっかり手づかみ食べを習得し

「おいしい!おいしい!」とほっぺたを叩く仕草をしてくれるようになりました♡

ママも頑張りすぎ禁物です。

仕事で帰りが遅くなった時や、やる気が出ない時などはママやパパが食べさせるなどして無理をしないことがうまくいく秘訣です。

家族で楽しく食卓を囲むことが何よりの食育!

赤ちゃんの意欲や満足感を大切に、

成長を喜びながら楽しい食事の時間を

過ごしていきましょう♡