食事タイムを快適に過ごすためには、エプロン選びだけでなく、しっかりと名前をつけておくこともとっても大切です。

この記事では、実際に保育園に子どもを預けているママの目線で、エプロン選びのポイントや名前付けのおすすめ方法をわかりやすくご紹介します♪お食事エプロンの選び方

保育園用のお食事エプロンを選ぶときって、意外と迷うものですよね。

私も入園準備のときに何枚も試してみましたが、使ってみてわかることもたくさんありました。

そんな私がこの記事では、保育園で使うお食事エプロンを選ぶときにチェックしたいポイントを3つご紹介します!

また、「お食事エプロンは保育園で何枚必要なの?」と気になる方は、以下の記事をチェックしてみてくださいね↓ ↓ ↓

保育園で必要な枚数や、選び方のポイントについて詳しく紹介されているので、参考になる情報が満載ですよ。

1. お手入れのしやすさ

ごはんやおかずで汚れるのは当たり前。

毎日使うものだからこそ、「洗いやすくてすぐ乾く」ことが大事です。特におすすめなのは、ビニールやナイロン素材のエプロン。

サッと洗えてすぐ乾くので、忙しい朝でも助かります!

でも、濡れたまま放置するとカビが生えやすいので、使い終わったらしっかり乾かすのをお忘れなく◎2. コストパフォーマンス

お食事エプロンは1日1枚じゃ足りないことも。

洗い替えを考えると、何枚か持っておくと安心です。 我が家では100円ショップやプチプラの子ども用品店をよく利用しています。安くても意外と丈夫で、気軽に買い替えられるのでおすすめですよ♪

3. 持ち運びやすさ

ビニール製や薄手のエプロンなら、かさばらず持ち運びもラクラク。

外出先でもサッと使えて便利です!

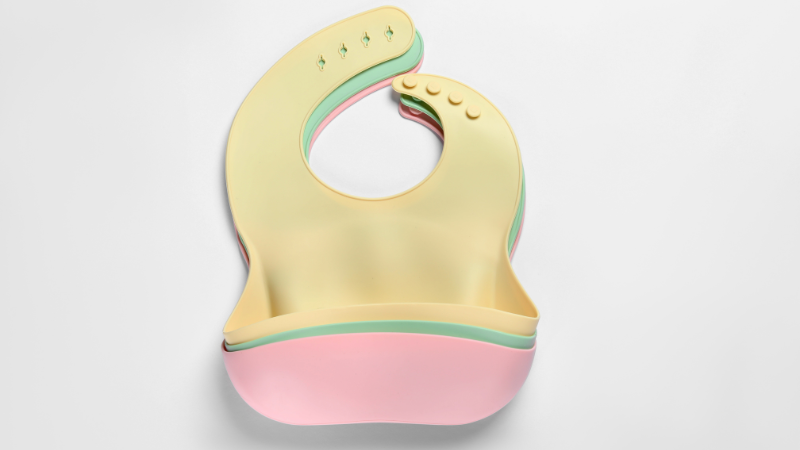

お食事エプロンの素材別特徴

お食事エプロンにはいろいろな素材がありますが、どれを選べばいいのか迷いますよね。

それぞれの素材の特徴を知ることで、お子さんにぴったりのエプロンを見つけることができますよ。

ここでは、代表的な素材のメリット・デメリットを紹介します。1. ビニール・ナイロン製

メリット:

- 軽くてコンパクトに折りたためるので、持ち運びが楽ちん!

- 水洗いができて、乾くのも早いので忙しいママにもぴったり。

デメリット:

- 使い続けるとカビが生えやすいことがあるので、使用後はしっかり乾かすことが大切です。

2. シリコン製

メリット:

- とにかく耐久性が高く、長く使えて丈夫。汚れもさっと落ちやすいのでお手入れもラクラク。

デメリット:

- ちょっと重くて、かさばるため持ち運びには不便なことも。

- 保育園によっては、シリコン製のエプロンが使えないところもあるので、確認しておくと安心です。

3. 布・タオル地製

メリット:

- 肌触りがとても良く、デザインも豊富で見た目も可愛い!

- お子さんが心地よく感じる素材です。

デメリット:

- 防水性が低いため、汚れが染み込みやすいのが欠点。

- 洗って乾かすのに時間がかかるので、急いでいる時には不便かもしれません。

お食事エプロン選びのポイント

お食事エプロンは、素材やデザインだけでなく形状や機能も重要な選択ポイントです。

ここでは、選び方のポイントをご紹介します。

1. 留め具の種類を考慮する

マジックテープ式のエプロンは子どもが自分で簡単に着脱できるので、特にすくすく成長しているお子さんには便利です!

また、保育士さんも手伝いやすいので忙しい保育園生活でも使えます。ボタン式のエプロンは、しっかりと固定できるので、食事中にエプロンがずれる心配が少ないです。

でも、まだ小さいお子さんにとってはボタンの取り外しが難しいことがあるので、年齢に応じて選ぶことをおすすめします。

2. キャッチポケットで汚れを軽減

ポケットがあると、こぼれた食べ物が衣服や床にこぼれるのを防げるので、後片付けが楽になります。

特に、立体的なポケットがついているエプロンは、より効果的に食べこぼしをキャッチしてくれるので、食事の時間をより快適に過ごせます。ポケットの有無も選ぶ際の大事なポイントです。

食べこぼしのシミやニオイが気になる方は、ぜひつけおき洗濯洗剤Rinenna(リネンナ)も試してみてくださいね。↓ ↓ ↓

もみ洗い無しでつけ置きだけで消臭・シミ落としの効果があるので、おすすめですよ。

3. 袖ありタイプと袖なしタイプ

エプロンには袖ありタイプと袖なしタイプがあります。

それぞれにメリットがあるので、お子さんのライフスタイルに合わせて選んであげましょう。

袖なしタイプのエプロン:- 着脱が簡単で乾きやすいので、お手入れが楽です。

- 特に毎日使う場合、乾きやすさは大きなポイントになります。

- 衣服を汚れからしっかり守ってくれます。

- 特に食べこぼしが多いお子様には、袖があったほうが安心です。

保育園の方針やお子さんの動き方を考えて、どちらがお子さんに合ってるかを決めると良いかもしれません。

お食事エプロン選びに悩んでいる方は、デザイン性と機能性を両立させたお食事エプロンを販売している、SAMOE公式ネットショップもぜひチェックしてみてくださいね♪ おしゃれで使いやすいエプロンが豊富に揃っていて、選び方の参考にもなりますよ!お食事エプロンへの名前付け方法

保育園では持ち物すべてに名前を書くルールがある園がほとんど。

お食事エプロンも例外ではなく、洗濯しても落ちない方法でしっかりと名前をつけておくことが大切です。ここでは、私自身の実体験をもとに、にじまず・剥がれにくい名前の書き方・貼り方を5つご紹介します。

1. 油性マーカーで直接書く

布地の裏側やタグ部分に書けば目立ちにくく、にじみにくいです。

メリット: コストがかからず、すぐにできる

デメリット: 洗濯を重ねると、薄くなる可能性がある

2. お名前シールを使う

アイロンで圧着するタイプやタグに貼るだけのシールもあり、手軽に名前付けができます。

私が試したのは「ノンアイロンタイプ」。 もしお名前シールを使って名前付けをしたい方には、レスタス お名前シール製作所がとても便利でおすすめです。忙しい朝でもサッと貼れて、何度洗濯しても剥がれず助かりました!

メリット: 見た目がキレイで統一感があるデメリット: 洗濯機の頻度が高いと、徐々に剥がれる場合も

3. お名前スタンプを活用する

にじみにくいインクを選べば洗っても落ちにくく、タグや布地に直接押すことができます!

メリット: 繰り返し使えてコスパ◎デメリット: 凹凸のある生地には不向き 私の場合、夜な夜な寝かしつけ後にスタンプ作業をしていたことも…。

でも、そのおかげで準備が一気に整いました!

ちなみに、シャチハタオフィシャルショップでスタンプを買いました。とても便利でおすすめです♪4. ネームテープを縫い付ける

多少手間はかかりますが、洗濯しても取れにくく、長期使用にはぴったり。

メリット: 作りが丁寧で丈夫デメリット: 手縫い・ミシンが必要で、少し時間がかかる ミシンが苦手な私は、100均で買った手縫い用ネームタグを活用しました!

慣れると意外と簡単です◎

5. 名前入りエプロンを購入する

最近は楽天やネットショップなどで、刺繍入りやプリントタイプの「名前入りエプロン」が増えています。

メリット: 時短&仕上がりがきれいデメリット: 少しコストがかかる

出産祝いでもらった名入れエプロンは、おしゃれで特別感があって、保育士さんにも褒められたことがあります♪

名入れができるお食事エプロンは以下のサイトで購入できますよ♪

↓ ↓ ↓

実体験:名前付けに失敗した話

でも、何回か使っているうちに「乾きにくい」や「においが残る」といった問題に悩まされることに。

名前付けも油性ペンで直接タグに書いていたんですが、洗濯を繰り返すうちに文字がにじんでしまい、ついには「これ誰の?」と先生に聞かれる事態に…。結局お名前シールに切り替えて、耐水タイプのしっかり貼れるものを使うことで、ようやく問題が解決しました。

この経験から、「機能性」と「名前付けのしやすさ」は、最初からしっかり意識しておくべきだなと痛感しました。これからエプロンを選ぶ方には、見た目だけでなく、実際の使い勝手も考えて選ぶことをおすすめします!

名前付けのコツ

先ほどまでご紹介したお名前付けには、実は以下のようなちょっとした工夫もおすすめです。

お名前つけの工夫やコツについて、これからご紹介していきますね。

1. 色やマークで認識しやすくする

※例:「あおやま はると ★」

2. フルネームで書く

特に共有スペースで管理されることが多いエプロンは、取り違い防止のためにも重要です。

3. 書き直しやすい位置に記入する

まとめ

忙しい育児の中でも、便利グッズやちょっとした工夫で負担をぐっと減らすことができます。

名前付けのひと手間が、保育園生活をスムーズに、そして子ども自身の「自分のもの」への意識づけにもつながります。ぜひ今回紹介した方法を参考にして、お子さんにぴったりの名前付け方法を見つけてくださいね。